「今日こそはやろう」と思って机に向かう。

でも気づけばスマホを見たり、別の用事を始めていたり。

「自分は意志が弱いのかもしれない」──

そうやって落ち込んだ経験、誰にでもあると思います。

けれど、心理学の視点で見ると、やる気が続かないのは怠けではなく、心の自然な反応です。

モチベーションとは“上げるもの”ではなく、波のように動きながら調整していくもの。

その波を止めてしまうものが、誰の中にもある“3つの心理的ブレーキ”です。

「続けたいのに続かない」はなぜ起こるのか

私たちは「続ける=意志の強さ」と考えがちですが、実際には“感情の扱い方”が続ける力を左右します。

心理学では、人の行動を維持するための心の働きを**自己制御(Self-regulation)**と呼びます。

それは「やらなきゃ」と思う自分と、「今はしたくない」と感じる自分の間でバランスを取る力です。

つまり、「やる気が出ない」は、心が「少し休ませて」と訴えているサイン。

大切なのは、それを否定せずに気づくこと。

その小さな自覚が、次に動くためのエネルギーを取り戻す第一歩になります。

勉強を止めてしまう“3つの心理的ブレーキ”

① 完璧主義によるプレッシャー

「やるからには毎日」「途中でやめたら意味がない」

そんな完璧さへのこだわりが、いつのまにか“失敗への恐れ”を生みます。

1日でもサボると、「またダメだった」と自己嫌悪。

やる気を出そうとするほど、「できない自分」を見つけてしまう悪循環に陥ります。

小さく、軽く始める

「今日は1ページだけ」「10分だけ」でもいい。

続ける力は、完璧さではなく“再開のしやすさ”で育ちます。

完璧よりも、“また始められる自分”を大切にしましょう。

② 外発的モチベーションの限界

「資格のため」「評価されたい」──

そうした“外からの理由”は、スタートダッシュには強いけれど、長くは持ちません。

心理学者のDeci とRyan(1985)が提唱した**自己決定理論(Self-Determination Theory)**によると、人が行動を続けるためには、「自分で選んでいる感覚(自己決定感)」が欠かせません。

動機を“自分ごと”に変える

「なぜ自分はこの勉強をしたいのか」

「学んだ先に、どんな人になりたいのか」

そんな問いを言葉にしてみるだけで、外的な目標が“自分の軸”へと変わり始めます。

③ 比較による自尊感情の低下

SNSや周囲の進捗を見ると、焦りが生まれます。

「自分だけ遅れている」「向いていないのかもしれない」──

そんな思考が続くと、努力そのものが怖くなってしまいます。

でも、心理学的に見ると、比較は“意欲の毒”になりやすい。

なぜなら、他人との比較は、努力の評価軸を自分の外側に置く行為だからです。

「昨日の自分」と比べる

1週間前の自分より理解できることが1つ増えた。

それだけでも、立派な成長です。

勉強の本質は“速度”ではなく、“方向”。

自分のペースで歩くことが、結果的に一番の近道になります。

ブレーキを外すための3つの視点

勉強が続かないときに必要なのは、「もっと頑張ること」よりも“なぜ止まっているのかを理解すること”です。

- 「できない日」も自然な波として受け入れる

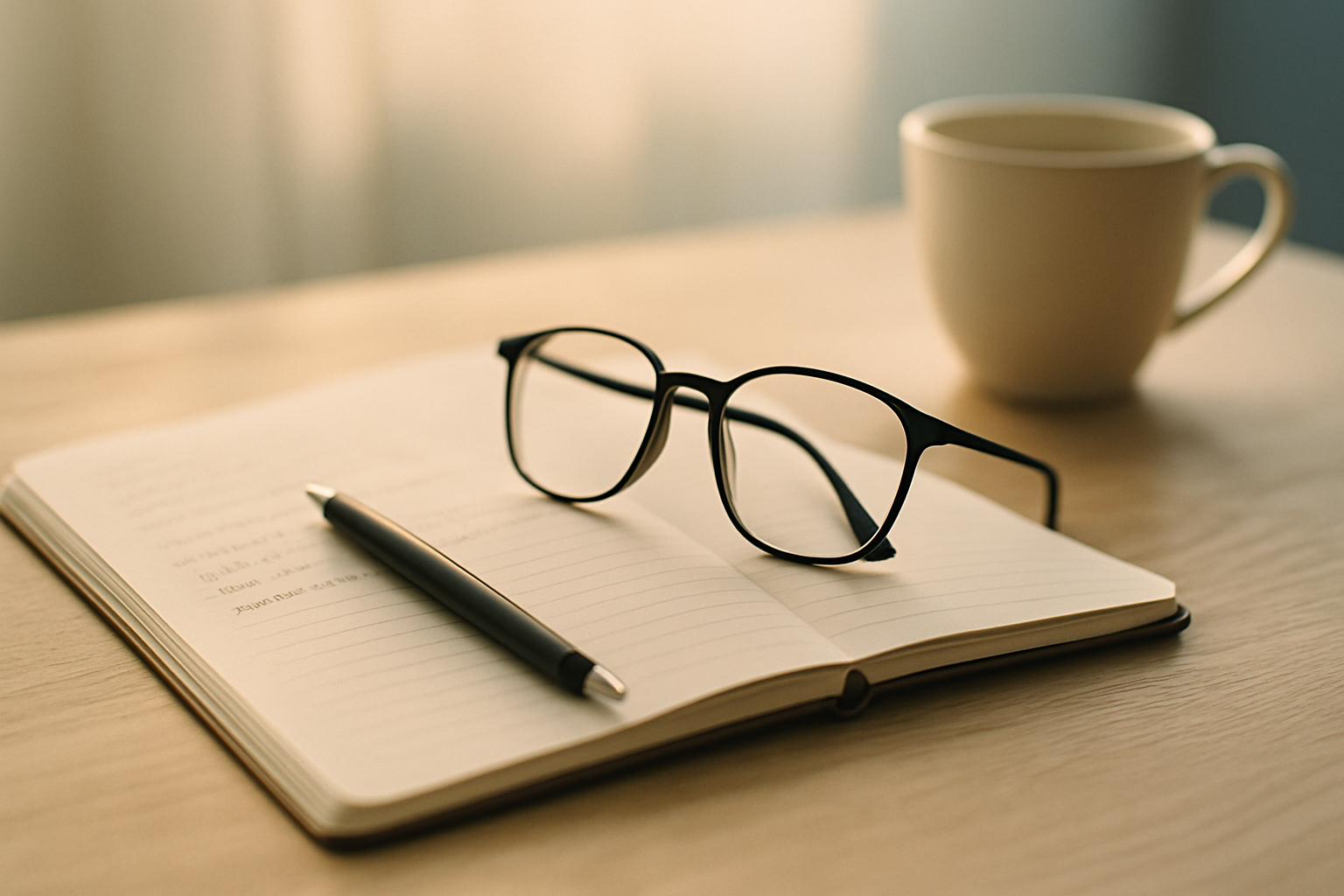

→ 否定せず、「今日は休息の日」と認めることが回復力を保ちます。 - “小さく再開できる仕組み”をつくる

→ 机にノートを開いておくだけ、タイマーを5分に設定するだけでもOK。 - “学ぶ理由”を定期的に書き出す

→ 書くことで、自分の価値観に沿った動機(内発的モチベーション)が再び強化されます。

まとめ:「できない日」も、学びの一部として受け止める

勉強が続かないのは、意志の弱さではなく、心が立て直しを求めている自然な反応です。

止まる日があるからこそ、再び進む意味を思い出せる。

そして、どんな小さな再開も“継続”の一部です。

焦らず、比べず、「今の自分にできるペースで」学び続けていきましょう。

その姿勢こそ、最も確かな成長の証です。

コメント