「何度言っても変わらない」

「どう言えば伝わるんだろう」

支援の現場でも、家庭でも、職場でも──

そんな焦りを感じる瞬間があります。

相手のためを思って声をかけ続けても、思うような変化が見えない。

けれど、心理学的に見れば、人は“変化を急かすほど、動けなくなる”ことがあります。

人は、責められることで変わるのではなく、“見守られている”という安心の中で、少しずつ変化を始めるのです。

「待つこと」がなぜ難しいのか

相手が変わらないとき、私たちは無意識に「なんとかしたい」という衝動に駆られます。

叱ったり、助言したり、励ましたり。

それらは一見、相手を思う行為のようでいて、実は「自分の不安を抑えたい」という心の反応であることが少なくありません。

「このままでいいのか」

「自分の関わりが間違っているのでは」

そうした焦りが、行動を“急かす方向”へ導いてしまう。

“待てない”のは、相手ではなく、自分の心が揺れているから。

それこそが、「支援の焦り」の正体なのです。

「変化を急がせる支援」がうまくいかない理由

心理学の行動変容モデル(TTM)では、人の変化は「気づく → 準備する → 実行する → 維持する」と段階的に進むとされます。

このプロセスの中で、外側からの“圧力”は、一時的に行動を変えることはできても、内面的な納得や自発性を育てることはできません。

焦りや説得で動いた変化は、“一瞬の反応”にすぎないのです。

本当の変化は、理解され、信頼され、安心して失敗できる関係の中で育ちます。

「見守る」とは、何もしないことではない

「待つ」と「放っておく」は違います。

見守るとは、

- 相手が立ち止まっても、そばにいること

- 問い詰めずに、相手のペースを尊重すること

- 信じながらも、支配しないこと

そして何より、

「この人(この子)はきっと自分で変わる」と信じる姿勢そのものが、相手の中に“変化の余白”をつくるのです。

見守ることは、沈黙の支援です。

行動ではなく“存在”で関わることが、人の内側にある力を目覚めさせていきます。

関係の中で育つ変化

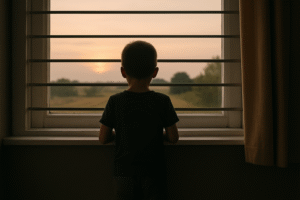

ある少年は、支援者の言葉をすべて拒んでいました。

反発的で、何を言っても「うるさい」と返す。

けれど、その支援者は、何度も沈黙を共にしました。

ある日、少年が小さく言いました。

「どうせ変われないって思ってるんでしょ」

支援者は、ただ穏やかに答えました。

「思ってないよ。待ってるだけ」

その瞬間、少年の目が少しだけ揺れた。

“変化”は、説得ではなく“関係”の中で始まる。

見守りの力とは、そういう静かな働きなのです。

「待つ力」は、「信じる力」

待つことは、何もしていないようでいて、実は「信じる」という最も能動的な行為です。

相手のペースを信じ、変化のタイミングを信じ、そして、自分が焦らずにいられる心の強さを信じる。

人は、見守られることで安心を得て、安心の中で、少しずつ自分を動かし始めます。

だからこそ、待つ力とは、変化を支える力そのものなのです。

「待つ」ことの苦しさにも寄り添いたい

とはいえ、待つことは簡単ではありません。

ときに、相手の行動が自分を傷つけることもある。

たとえば、乱暴な言葉や暴力、家庭内での破壊的なふるまい。

「もう限界だ」と感じるときは、無理に“信じ続ける”必要はありません。

待つことは、耐えることと同じではありません。

ときには、自分を守るために距離を取ることも大切です。

もし苦しいときは、地域の相談窓口や専門家に頼ってください。

あなたが壊れてしまうことは、誰の幸せにもつながりません。

“支える人”自身の安全こそ、最初に守られるべきです。

まとめ:「待つことは、支援の成熟」

- 待つとは、無力ではなく「信頼のかたち」

- 焦りは、自分の不安から生まれる

- 真の変化は、安心できる関係の中で育つ

- “待つ力”こそ、支援や成長を支える成熟の証

- 待つことが苦しいときは、一人で抱えず、助けを求めていい

コメント