「ちゃんと反省させないと。」

「痛い思いをすれば、もう同じことはしないはず。」

人は、誰かの行動を変えようとするとき、“罰”という手段に頼ることがあります。

それは教育の場でも、家庭でも、支援の現場でも同じです。

けれど――罰を与えたあと、

相手は本当に変わっているでしょうか。

「罰の効果」は一時的なものに過ぎない

心理学では、“罰”は「望ましくない行動の直後に嫌な刺激を与えることで、 その行動の頻度を下げる方法」と定義されています。

確かに、短期的には効果があります。

怒られた直後はおとなしくなるし、叱られた子どもは次の行動をためらう。

でも、それは恐れによる“抑制”であって、“理解”や“納得”による変化ではありません。

「恐れで抑える」ことの副作用

罰が繰り返されると、人は「どうすれば叱られないか」を考えるようになります。

つまり、行動の目的が「理解」ではなく「回避」に変わるのです。

- 叱られないように嘘をつく

- バレないように隠す

- 怒られた相手を避ける

行動が一時的に変わっても、心の中では“学び”や“再構築”が起きていない。

だから、同じことを繰り返してしまうのです。

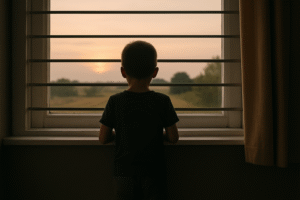

「変化」は関係の中でしか起きない

行動変容の研究では、人が本当に変わるとき、そこには必ず「安心できる関係」があるとされています。

「この人は、自分を見捨てない。」

「失敗しても、やり直せる。」

そう感じられたとき、人は初めて内側から変化を始めます。

罰は、行動を止めることはできても、“心の動き”を生み出すことはできません。

変化とは、安心の中で芽生える“自発的な力”なのです。

関係が変われば、行動が変わる

とある児童支援の現場で、何度も問題を起こす子がいました。

職員たちが叱り、反省文を書かせ、罰を与えても変わらない。

何が悪いのかを教え諭そうとしても、その子の口からは言い訳や暴言しか返ってきませんでした。

けれど、ある日からひとりの職員が「最近どう?」と世間話を続けるようになった。

するとその子は少しずつ態度を変え、「また怒られると思ったのに、怒られなかった」とつぶやいたのです。

それからは、その職員との関係を起点にして、他の職員や同級生たちとも落ち着いてコミュニケーションを取ることができるようになり、「安心できる関係」の範囲 が少しずつ広がっていったのでした。

行動が変わる前に、関係が変わった。

変化のきっかけは、“罰”ではなく“理解”でした。

「罰だけ」では届かないところに、変化の芽がある

罰は、人の行動を一時的に止めることはできます。

けれど、それだけでは“変化”は生まれません。

人は恐れではなく、理解されることで変わる。

そしてその理解は、時間と関係の中でしか育たない。

支援も教育も、罰を完全に否定することはできません。

特に、危険な場面(子どもがハサミを振り回すなど)では、罰の即効性や強制力を必要とすることもあるでしょう。

ただ、罰“だけ”に頼ると、人の心は閉じてしまう。

だからこそ、罰を必要とするような状況を未然に防ぎながら、そこに「関係」と「希望」を添えていく必要があるのです。

変わらないように見える人ほど、実は“変わりたい”と静かに願っている。

その願いを信じて待つこと。

それが、罰ではなく“変化を支える”関わりのはじまりです。

まとめ: 罰ではなく、理解で変わる

- 罰の効果は一時的。恐れでは心は動かない。

- 本当の変化は「安心できる関係」の中で起きる。

- 「叱る」「罰する」よりも、「理解する」「見守る」関わりが力になる。

- 人は“罰だけ”では変わらない。けれど、“理解”があれば変われる。

コメント